Special Contents 屋根・瓦の紹介

Special

HOME//屋根・瓦の紹介

屋根・瓦の紹介

家を守る屋根や瓦について

大事な家を雨や雪などから守る役割を持つ「屋根」。

その屋根に使われる「瓦」と「屋根材」についてご紹介いたします。

-

瓦の由来

屋根材として使われている瓦は、どのように伝わり、どのような経緯で屋根に使われるようになったのかを簡単にご紹介いたします。

-

瓦とは

本来、瓦の定義は「粘土を原料に焼成して作られるもの」とされていました。

しかし、現在では、セメントや金属を加工した屋根材が作られるようになり、屋根材の総称を「瓦」と呼ぶようになりました。

現在でも、単に瓦という場合は、本瓦や桟瓦のような粘土瓦を指すのが一般的です。 -

瓦の歴史

歴史上分かっている限りでは、瓦が初めて登場したのは約2800年前の中国です。

日本には西暦588年以降に百済から伝えられ、法興寺(飛鳥寺)建立の際に初めて使用されたとされています。

葺き方は現在も使われている平瓦と丸瓦を使用した「本瓦葺き」とほぼ同じ方法だったようです。

瓦を屋根に施工することを「瓦を葺く」といい、施工する方を「瓦葺き職人」と呼ぶことがあります。 -

桟瓦のはじまり

江戸時代、近江大津の西村半兵衛(1642-1687)という瓦職人が、当時主流だった本葺き瓦という平瓦と丸瓦を組み合わせて葺く瓦屋根の施工方法を簡素化するために考案した、「桟瓦」がはじまりとされています。

延宝2年(1674)、滋賀県大津市の「三井寺万徳院」の玄関に葺かれたものが、初めて使用された桟瓦といわれています。

本葺き瓦は大変屋根が重たくなるため、頑丈に造られた寺院や城郭以外には使用できませんでした。

しかし、本葺き瓦より軽く安価な桟瓦が考案されたことによって、一般家屋にも瓦屋根が普及していったのです。 -

屋根瓦の種類

屋根の瓦について紹介いたします。

原材料や製造工程の違いで分類しています。 -

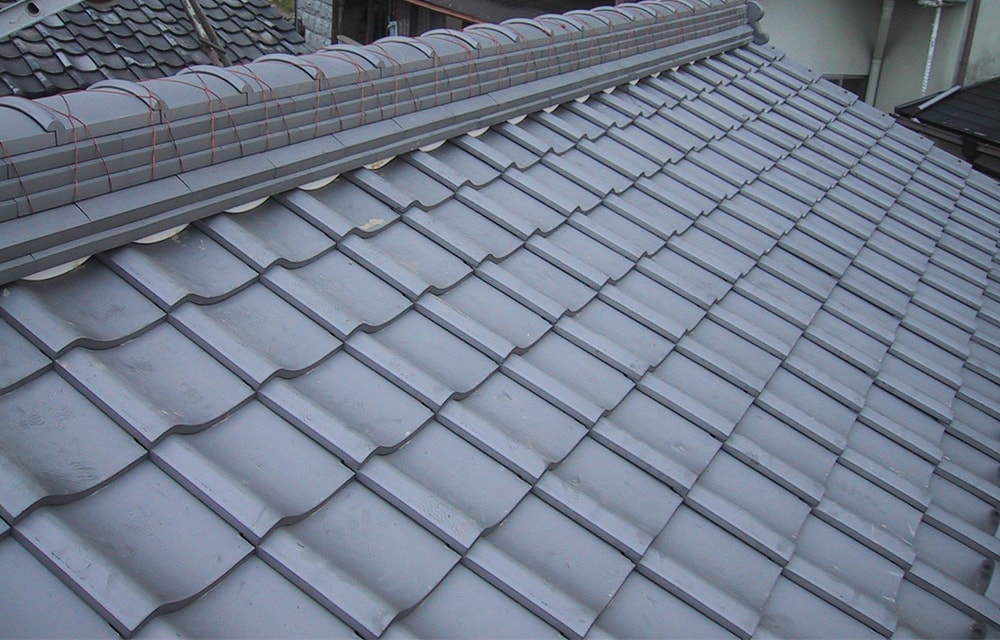

いぶし瓦(粘土瓦・焼成瓦)

日本建築の屋根に多く見られる瓦です。

重厚感のある落ち着いた仕上がりになります。

社寺、仏閣、一般住宅などに幅広く使われる「J形(和型)」と、社寺、仏閣によく使われる「本葺き瓦」に分けられます。 -

釉薬瓦(陶器瓦・色瓦)

製造工程はいぶし瓦とほとんど変わりませんが、白地の段階で釉薬を塗って焼いて作ります。

焼くと、釉薬が溶けて、表面がガラス質で覆われるため、水が浸透せず長期間美しい状態を維持できます。

また、釉薬の成分によってさまざまな色の瓦を作ることができ、洋風建築にあわせることもあります。

洋風の住宅や、店舗などに利用される「S形」と、色や形が豊富ですっきりした仕上がりになる「F形(平板瓦)」に分けられます。 -

無釉薬瓦(粘土瓦・焼成瓦)

釉薬を使わずに焼いて作る瓦です。

粘土をそのまま焼く「素焼瓦」、粘土に他の物質を練りこんで焼く「練込瓦」、窯の中の環境の変化を利用して焼き上げる「窯変瓦」、焼成の最終段階で塩を使って焼く「塩焼瓦」などがあります。 -

瓦以外の屋根材

それぞれの屋根材には長所と短所がありますが、当店では日本の気候に合った、耐久性のある屋根材を選ぶことをおすすめしております。

屋根材の種類は、大きく分けると、粘土瓦・セメント瓦・化粧スレート・金属・シングルの5種類となります。 -

セメント瓦

粘土瓦より割安な屋根材です。

瓦を維持するためには、10年~15年で防水塗装を行う必要があり、塗装のコストがかかります。 -

化粧スレート

安価かつ短期間の施工で設置可能です。

10年~15年で一度防水塗装工事を行い、そこから5年~10年後には全面葺き替えが必要となります。 -

金属(板金屋根)

耐久性は化粧スレートとほぼ同じですが、金属のため結露が発生しやすく、下地での断熱材施工が必要です。

-

シングル材

フェルト紙に砂とアスファルトを塗布した屋根材で、一番安価。

長く利用する建物に利用するには、湿気に弱く、日本には不向きな材料とされています。